Las lluvias que alimentan al Pilcomayo modelan su caudal y marcan el ritmo de la pesca, la agricultura y la vida de cerca de un millón y medio de personas en Bolivia, Argentina y Paraguay. En la 3ª Jornada Científica del estudio sobre la cuenca, realizada el 11 de agosto en La Paz, se presentaron avances importantes para comprender este pulso climático y anticipar sus cambios en las próximas décadas.

El investigador Kevin Campos (UNALM) mostró, a partir de más de cuatro décadas de registros, cómo se distribuyen las lluvias en distintas regiones de la cuenca y cómo han ido cambiando con el tiempo. Por su parte, el investigador Santiago Mendoza (UASB) explicó cómo ese conocimiento puede integrarse en modelos globales y convertirse en proyecciones climáticas más precisas a escala local. El objetivo común: generar información científica que también sea útil para la gestión del agua en esta cuenca transfronteriza.

Leer el ciclo de lluvias

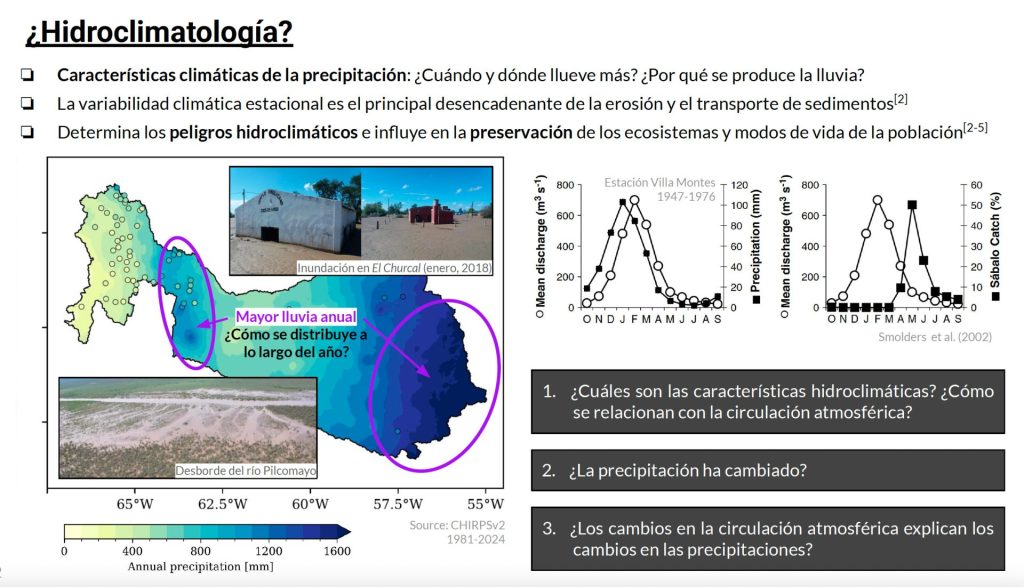

Kevin Campos inició su exposición situando a la cuenca del Pilcomayo en su contexto social y geográfico: un territorio diverso que va desde los valles andinos hasta los bañados chaqueños, y del que dependen directa o indirectamente alrededor de un millón y medio de personas en Bolivia, Argentina y Paraguay.

Para comprender su hidroclimatología, combinó más de cuatro décadas de datos que vienen de registros satelitales y mediciones de estaciones pluviométricas entre 1981 y 2024.

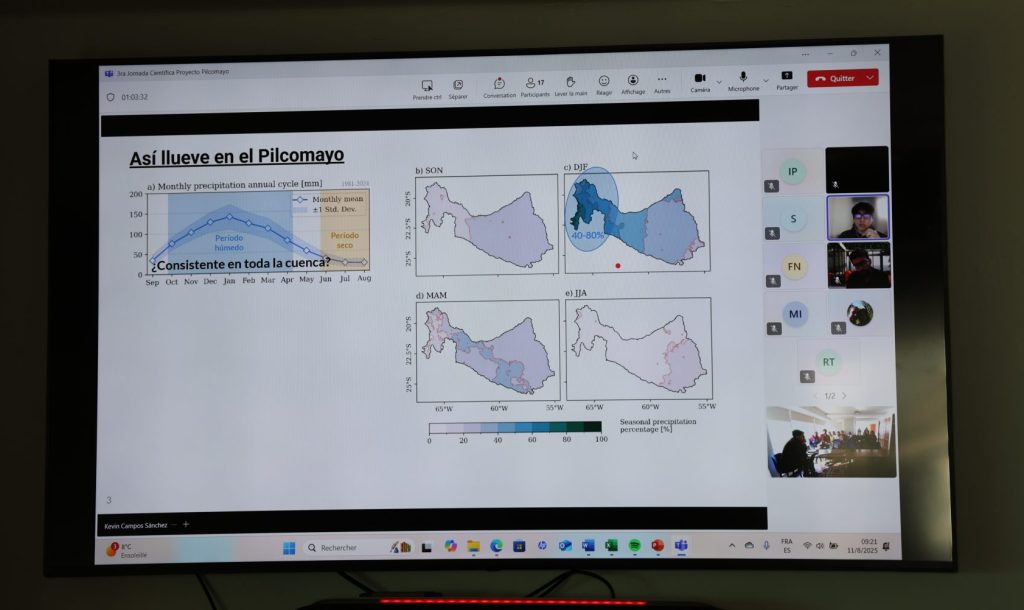

El análisis revela dos franjas con lluvias especialmente intensas: una en el oriente, sobre las llanuras chaqueñas, y otra en la franja de transición entre la región andina y las tierras bajas.

La estacionalidad muestra contrastes marcados: en la región andina, entre el 40 % y el 80 % de la lluvia anual cae en apenas tres meses (diciembre – febrero), mientras que en la zona transicional y en las tierras bajas la temporada húmeda se extiende de primavera a otoño.

El índice de concentración de lluvias confirma este contraste: en algunas zonas, la mayor parte del agua se concentra en pocos meses; en otras, se distribuye de forma más pareja a lo largo del año. Esta diferencia explica por qué un mismo evento de lluvia puede generar respuestas hidrológicas muy distintas según la subcuenca.

El investigador identificó tres regímenes hidroclimáticos bien definidos:

Región andina (cabecera boliviana de los Andes): menor lluvia anual, período húmedo de noviembre a marzo y estación seca de mayo a agosto.

Región transicional (entre los Andes y el Chaco): lluvias intermedias, de octubre a abril.

Tierras bajas (Chaco boliviano y paraguayo y bañados en Argentina y Paraguay): lluvias abundantes y prolongadas, de septiembre a abril.

Este patrón no es solo un dato meteorológico. En él se refleja la vida social y económica de la cuenca. Por ejemplo, el pico de la pesca del sábalo, central para la economía y cultura de pueblos ribereños, coincide con el final del descenso del caudal, cuando el río empieza a bajar después de las crecidas.

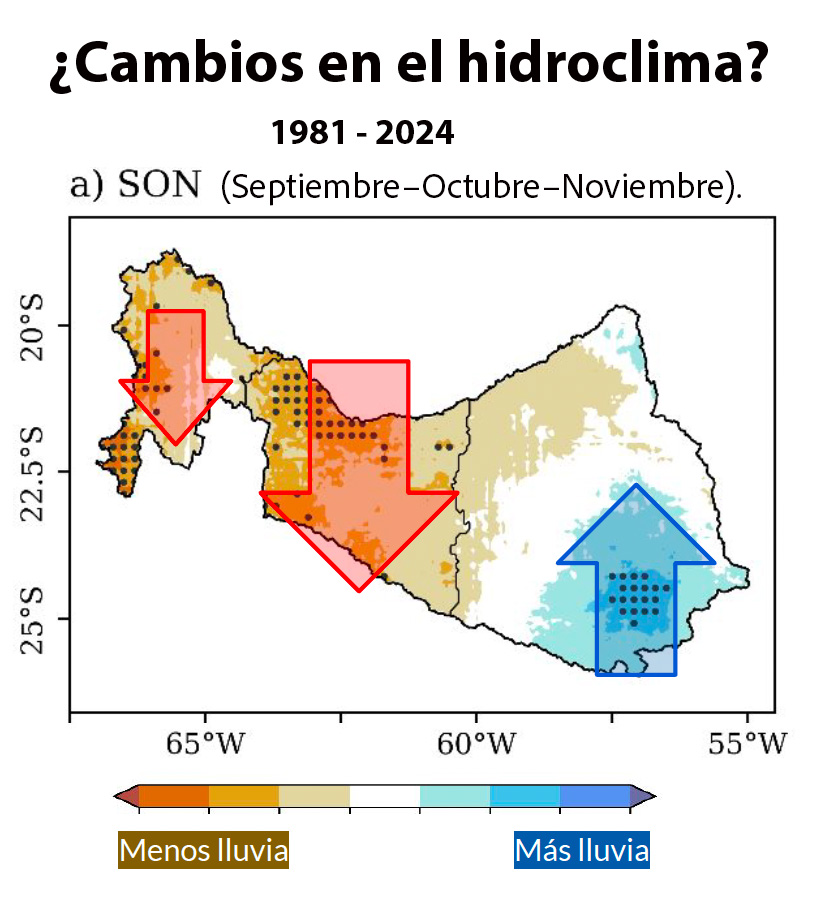

Precipitaciones en perspectiva histórica

Desde los años 80, la cuenca ha visto menos lluvia en zonas clave, sobre todo en la región transicional, y cambios vinculados a la menor frecuencia de patrones de circulación favorables a la precipitación en primavera (septiembre a noviembre), y al aumento de aquellos que la limitan. No basta con saber cuánto llueve. Importa también cuándo y con qué concentración lo hace, puesto que la “memoria” de humedad en el suelo puede amplificar o atenuar los caudales.

El artículo científico que amplía y detalla los resultados de esta investigación de Kevin Campos, cuyo resumen se presentó en esta jornada, se encuentra actualmente en proceso de revisión por un comité científico para su publicación en una revista especializada. Quedamos a la espera de su pronta publicación.

Del diagnóstico a las proyecciones

Santiago Mendoza, por su parte, abordó la proyección climática hacia el futuro. Explicó que los modelos climáticos globales son esenciales pero imprecisos a escala local: fallan en la frecuencia, en los totales mensuales o en el número de días extremos.

Para corregir esos sesgos, su equipo usa una reducción de escala estadística, la llamada “perturbación por cuantiles”, con una novedad: incorporan los patrones atmosféricos como los que identificó y mostró Kevin Campos.

El resultado es un ajuste más fiel a la realidad local, especialmente en meses críticos como febrero y marzo. Además, Mendoza explicó que están desarrollando una interfaz gráfica que permite aplicar y revisar esta metodología de forma visual y transparente.

Las proyecciones para 2050–2080 muestran que:

Región andina: hasta un 20 % más de eventos extremos y un 6 % más de días secos (y una posible disminución de la precipitación mensual promedio de hasta -6 %).

Zona transicional: 11 % más de eventos extremos y 4 % más de días secos.

Tierras bajas: 14 % más de intensidad en extremos y 4 % más de días secos.

Aunque los totales mensuales no siempre bajan, la lluvia se repartirá de forma más desigual: más días muy secos y más días muy lluviosos, lo que complica la gestión de la cuenca.

Incorporar lo físico: qué significa y por qué importa

Ante la pregunta sobre qué implica “incorporar lo físico” en el método, el investigador explicó que el ajuste no se basa en fechas fijas del calendario, sino en días que comparten un mismo patrón de circulación atmosférica, lo que da coherencia física a la estadística.

En los métodos clásicos de reducción de escala, se comparan fechas equivalentes en el calendario. Por ejemplo, todos los 3 de enero de un modelo con los 3 de enero observados. El problema surge cuando un patrón húmedo característico aparece en otra fecha: el método tradicional no lo reconoce como equivalente.

En cambio, el enfoque del equipo agrupa y ajusta los datos según patrones de circulación, independientemente de la fecha. Si un patrón húmedo aparece tanto en enero como en abril, el modelo lo trata igual, porque las condiciones físicas que generan la lluvia son las mismas. Lo mismo aplica a patrones secos: si se repiten en distintos meses, se reconocen como equivalentes para el ajuste.

A manera de conclusión

Los investigadores coincidieron en que entender el ciclo de lluvias y sus cambios es fundamental para anticipar crecidas, preparar alertas y proteger medios de vida. Más días extremos y más días secos implican riesgos adicionales para la agricultura, el abastecimiento de agua y la pesca.

Próximamente publicaremos los resúmenes de las otras presentaciones de la jornada científica en el IRD: ecología pesquera (Ludmila Pizarro), georreferenciación (Javier Núñez) y sociología en la cuenca alta (Rodrigo Zeballos).

Pingback: Publicación de un artículo científico sobre la hidroclimatología de la cuenca del Pilcomayo