Wilson Poma e Isaac Kukoc comparten aquí el registro de sus visitas a comunidades de la TCO Itika Guasu, presentando a actores locales y describiendo las condiciones de vida de sus pobladores, con énfasis en las problemáticas de salud y alimentación.

Comenzamos el trabajo de campo llegando a la población de Palos Blancos, gracias al contacto que nos facilitó Andrés Segundo, dirigente de la APG Tarija. Allí pudimos contactar a Ivan Torres, dirigente de la comunidad campesina de Palos Blancos, apicultor y conocedor de la región. El encuentro con Ivan tuvo lugar en las instalaciones de la sede comunal. Lamentablemente, esos días hacía frío y el movimiento de personas era escaso.

Ivan comentó que varias familias salieron de la comunidad desde el inicio de las vacaciones escolares, muchos se fueron a comunidades vecinas con familiares en busca de trabajos temporales. Algunos ven la pesca como alternativa. De hecho, fue el primero en mencionar que el pescado que llega suele ser pequeño y destinarse, en la mayoría de los casos, al consumo propio.

Aunque Palos Blancos está fuera de la TCO Itika Guasu, Iván ejemplifica la densidad de las redes familiares. En esta charla, Ivan indica que conoce el camino que lleva a varias de las comunidades que se dedican a la pesca, comunidades que tienen posta médica y centro educativo. Esto porque sus primos, tíos, cuñados y otros familiares están dispersos entre las mismas; que regularmente ellos pasan por Palos Blancos para tomar transporte, ir a vender o comprar distintos productos ya que para varios transportistas Palos Blancos es un punto de parada para descansar, comer y otros servicios. Al finalizar, Iván nos ayudó con el transporte y nos puso en contacto con otras personas, lo cual facilitó enormemente nuestro trabajo. Le agradecemos mucho por su predisposición.

Ese mismo día visitamos el centro de salud de Palos Blancos por ser uno de referencia, es decir que ahí derivan los casos serios de enefermedades desde otras comunidades. Cuenta con tres médicos, dos auxiliares, un portero y un chofer, un número significativo de profesionales para la región.

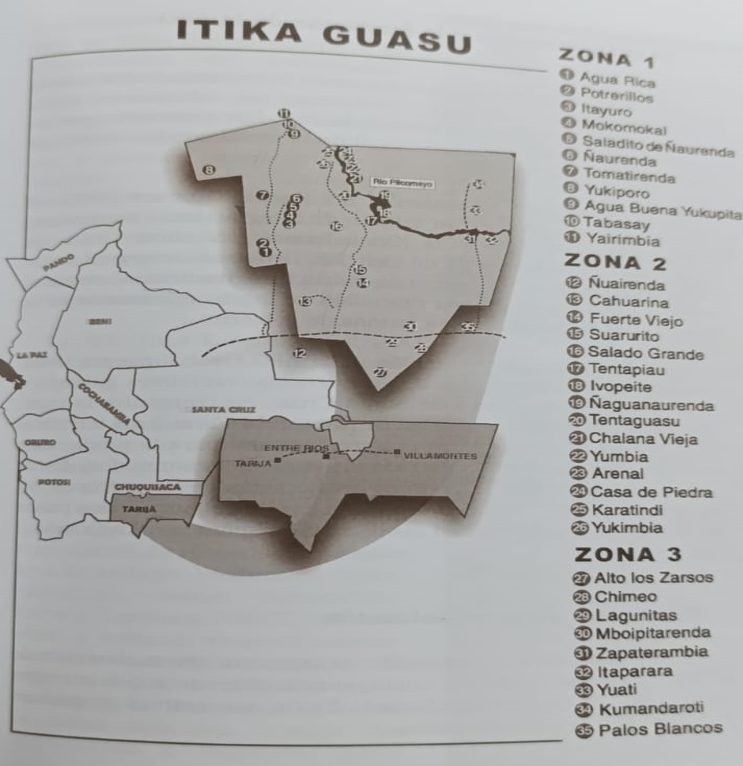

En ese centro de salud nos recibió la Dra. Vanesa Bulegio quien nos informó que entre los principales problemas de salud está la hipertensión y la diabetes. Es posible que, en parte, esto se deba a una mala dieta, carente de verduras y frutas que son de muy difícil acceso por sus precios elevados. Es la primera vez que nos mencionan la gran dificultad de cultivar algo en esta región (zona 2 y 3 para ser precisos).

La doctora Vanesa comentó que en las carpetas familiares de la comunidad hay casos donde padres e hijos no han comido durante un día entero, y otros donde la dieta se reduce a pescado frito con maíz. Donde la mayoría de los jóvenes varones y padres de familia ―durante el tiempo seco de estiaje― salen de la comunidad en busca de trabajos eventuales, dejan sus familias y la madre tiene que hacerse responsable de la alimentación de los hijos. Y, aunque en este escenario se fortalecen los vínculos familiares y comunales, esto no suele ser suficiente para tener una alimentación regular.

También hizo referencia a la mala calidad del agua, y efectivamente la misma es medio aceitosa, por lo cual el centro de salud trae el agua de consumo de otro lado.

Al día siguiente, salimos a las 8 de la mañana desde Palos Blancos hasta el poblado conocido como Puerto Margarita. Decimos poblado porque así lo denominan los comunarios del lugar por las instalaciones y presencia del pozo hidrocarburifero Margarita, donde se encuentran distintas comunidades guaranís cercanas. Quizá, una de las más conocidas es la comunidad de Zapaterambia.

Llegamos a esta comunidad para encontrar a la Capitana Murubicha (máximo cargo comunal), pero cuando la contactamos por teléfono nos indicó que no se encontraba en la comunidad; sin embargo, ella nos indicó que podríamos buscar a su padre don Fabian Cayo, que se encontraba en las instalaciones del acopiado comunal de miel. Entonces, nos dirigimos a su encuentro.

A nuestra llegada, el señor Fabian dijo que lo mejor sería que nosotros nos encontremos con la autoridad vigente, pero le explicamos y nos presentamos para indicarle la necesidad de reunirnos con comunarios que tengan trayectoria y conocimiento sobre las actividades que se realizan en la comunidad. Entonces pudimos entablar una conversación con don Fabian sobre temas como las actividades económicas en la comunidad, su acceso a salud, educación y dificultades alrededor de estos temas.

El clima nos favoreció mucho. Salió el sol. Estaba despejado y la temperatura era agradable, tanto que pudimos sentarnos a la sombra de un árbol para estar un largo tiempo conversando. Ivan fue parte de la conversación y en esos momentos fue favorable tener alguien conocido en nuestro recorrido.

Don Fabian recuerda vívidamente el proceso de negociación con la empresa REPSOL, tal como lo indica Penélope Anties (2024): fue un recorrido largo de negociación sin intervención del Estado, lo cual fue evidentemente una negociación suigeneris, desigual, con percances, pero con algunos beneficios logrados para esta población indígena. Pero, a pesar de este logro, la población de este Territorio Indígena Originario (TCO) tiene dificultades en el acceso a servicios básicos (cobertura telefónica, alcantarillado, tratamiento de basura y agua potable). Quizá, lo más urgente y necesario es el acceso seguro a agua potable.

Lo mencionado por don Fabian se evidenció a lo largo de la visita a otras comunidades. Las doctoras de Zapaterambia y Tentaguasu coincidieron en asegurar que atienden regularmente comunarios y comunarias, niños y niñas con malestar estomacal por el consumo de agua del río de forma directa, pues las tomas de agua a veces se dañan (Tentaguazu llevaba un mes sin agua de grifo como llaman ellos), además de tener una dieta poco nutritiva y variada.

A pesar de este continuo flujo de los comunarios y comunarias, en comunidades como Zapaterambia, Itaparara, Yuati, Tentaguazu y Yukimbia existen emprendimientos comunales como la producción de miel y sus derivados; la construcción de piscinas para la crianza de pacú. Emprendimientos grupales como la producción de artesanías en palma, algarrobo, mistol y otros. Y actividades familiares como la siembra de maíz, crianza de animales de granja y pesca en el río con red pollera en chalana (bote de manufactura artesanal), aunque siempre dependen de la benevolencia o dureza de la naturaleza.